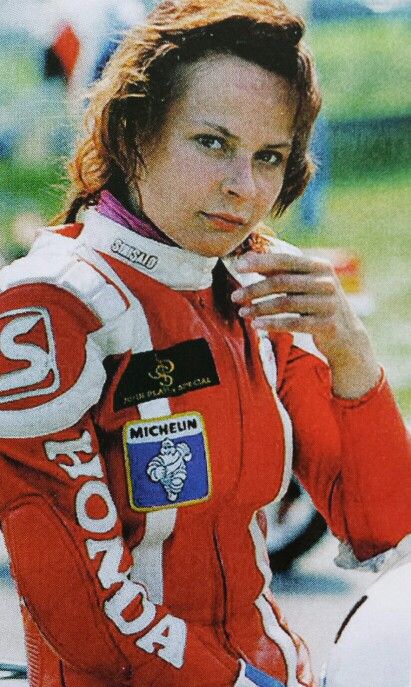

1988, les débuts en 125 cm³ mondial

Un paddock saturé de cuir, d’ego et de sponsors tabac.

Elle marque ses premiers points au Castellet.

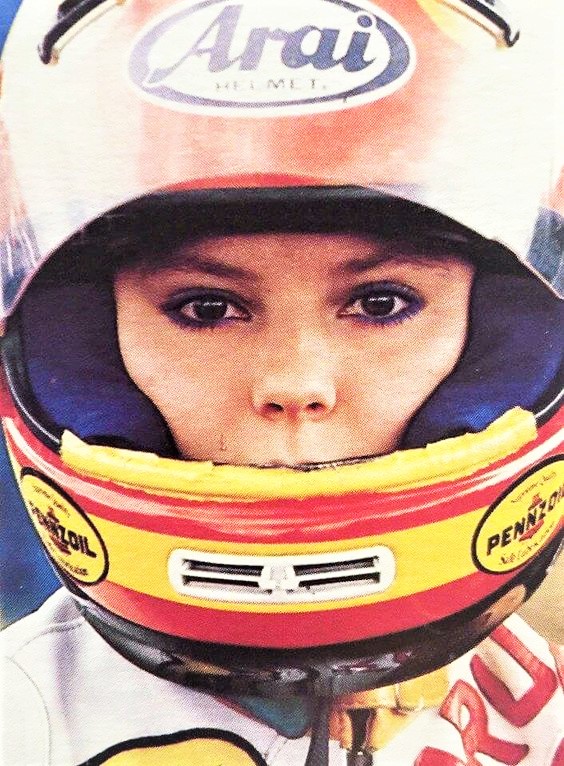

1989, l’exploit d’Hockenheim

À Hockenheim, elle signe un exploit : 2e sur la grille, 7e à l’arrivée.

Première femme de l’histoire à marquer des points en GP.

Les caméras la filment, les équipes la regardent de travers.

Parce qu’elle roule vite, pas parce qu’elle sourit bien.

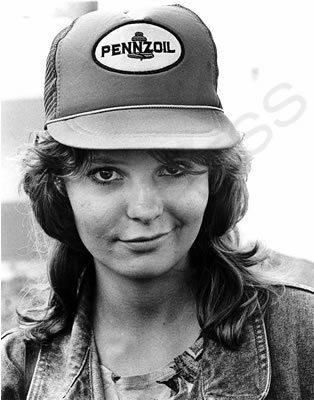

À la fin de la saison, elle finit 17e du championnat avec 23 points.

Normalement, ça ouvre des portes.

Pour elle, ça les refermera.

1990, le crash et la lettre

Circuit du Paul Ricard.

Rinne chute lourdement, les deux chevilles fracturées.

Une blessure sérieuse, mais pas une carrière finie.

Sauf que pendant qu’elle se remet, elle reçoit une lettre.

Attribuée à Bernie Ecclestone, alors grand manitou du MotoGP.

Le message :

“Vous n’êtes plus autorisée à courir dans le championnat.”

Pas d’explication. Pas de justification médicale. Pas de “au revoir”.

Juste une phrase, qui met fin à tout.

Elle dira plus tard que c’est “la plus grande déception de sa vie”.

Et quand tu lis entre les lignes, ça veut dire : on m’a virée sans raison valable.

Après 1990, le grand vide

Depuis cette lettre, plus personne ne sait vraiment.

Pas de communiqué officiel, pas de réaction de la FIM, pas d’article clair.

Rien.

Taru Rinne disparaît du championnat du monde comme si elle n’avait jamais existé.

Sa dernière course ? Le GP d’Australie 1990.

Et puis plus rien.

Les années passent, et aucune trace d’elle dans les médias internationaux.

Juste un article local, en 2001, dans Turun Sanomat, le journal de sa ville :

“Mitä kuuluu Taru Rinne ?” — “Que devient Taru Rinne ?”

Introuvable en ligne.

C’est tout ce qu’il reste.

Les hypothèses

Alors on fait quoi quand on n’a pas les réponses ?

On les imagine.

Et quand une femme performe dans un milieu aussi fermé que les GP de l’époque, les hypothèses prennent une couleur assez prévisible.

Version 1 : sa blessure était trop lourde, donc fin de carrière logique.

Version 2 : elle gênait. Une femme trop visible, trop rapide, dans un paddock de mecs.

Version 3 : un peu des deux. Un prétexte médical, et un système qui n’avait aucune envie de revoir une fille sur la grille.

Le pire, c’est que rien ne contredit ces théories.

Mais rien ne les prouve non plus.

Ce n’est pas du sexisme affiché, celui qu’on lit sur un panneau.C’est le sexisme mou, silencieux, celui qui ne dit rien mais qui agit.À l’époque, les paddocks, c’était la caricature d’un vestiaire de foot : bière, clopes, blagues grasses et hiérarchie d’un autre siècle.Une femme qui se met devant des mecs sur la grille, ça ne passait pas.Pas officiellement, pas dans les communiqués.Mais dans les têtes, c’était non.

L’oubli organisé

Les années passent.

Rinne disparaît complètement du circuit.

Pas de come-back, pas de retour promo.

Pas même une reconnaissance officielle de la FIM, qui adore pourtant se gargariser de “premières femmes” à chaque occasion.

Aujourd’hui encore, la majorité des fans de MotoGP n’ont jamais entendu son nom.

Et les rares articles qui existent sont écrits par des médias féminins ou indépendants, pas par les grandes rédactions sportives.

Sa carrière est devenue une note de bas de page.

Une histoire qu’on n’a jamais vraiment racontée, et qu’aucune institution n’a cherché à corriger.